Die Geschichte der ersten Fotografie

Wie Niépces verlorenes Bild von 1824 unsere Gegenwart erklärt

Lesen Sie die englische Version auf Medium:

The Story of the First Photograph

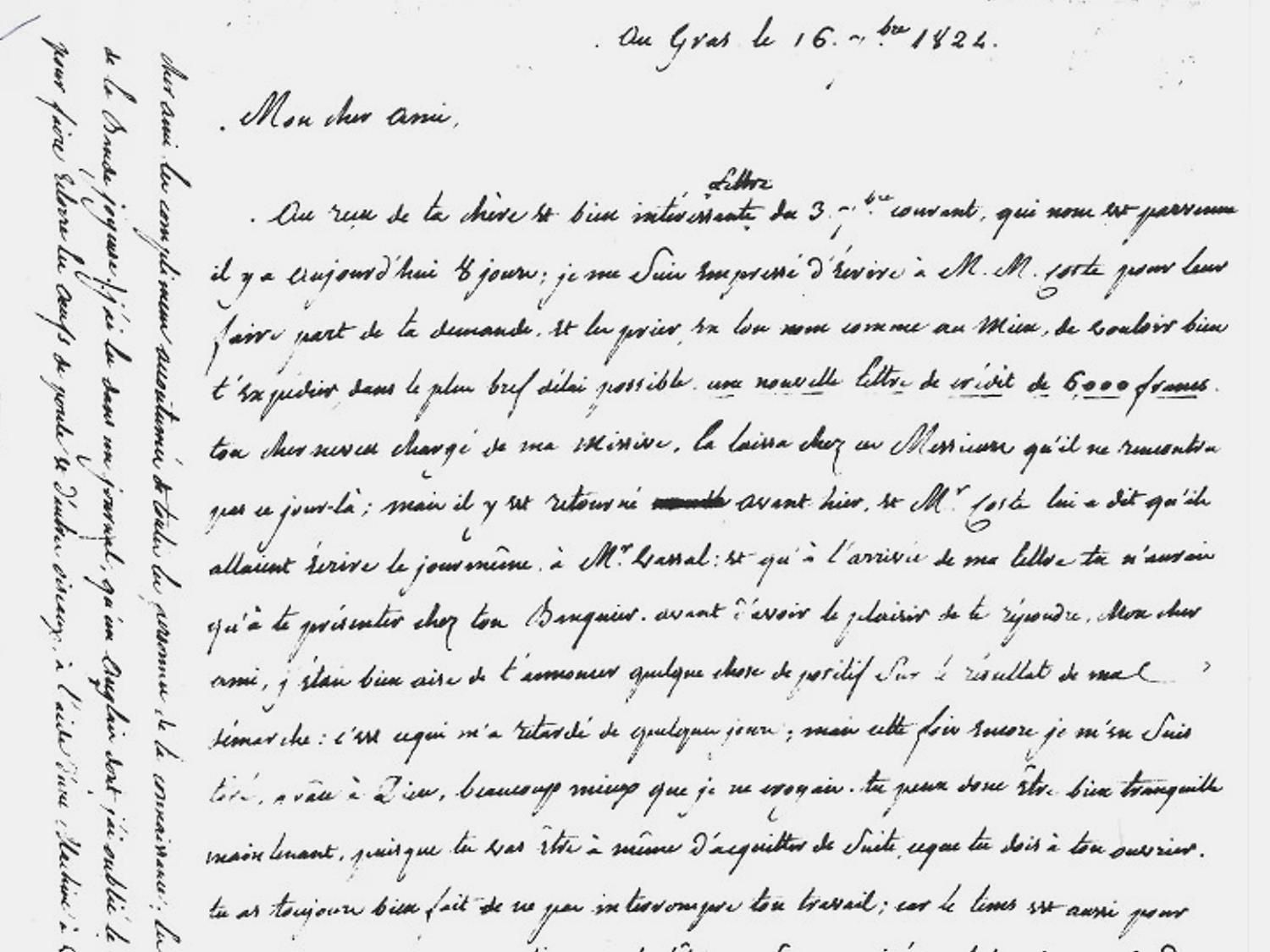

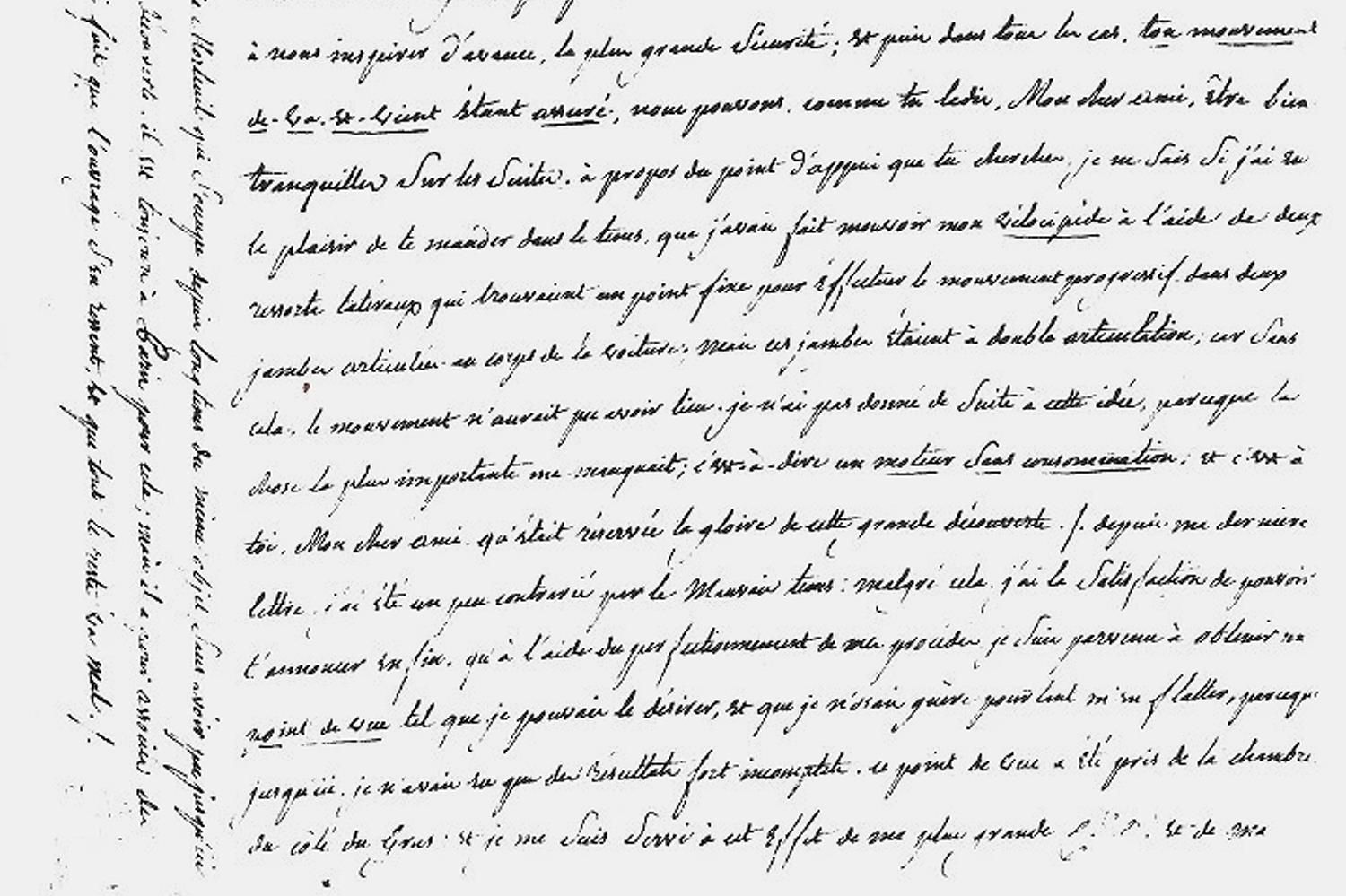

Am Anfang steht ein Brief. Kein Bild, kein Negativ, keine Spur auf Metall oder Stein – nur Worte. Am 16. September 1824 – am selben Tag, an dem König Ludwig XVIII. stirbt – schreibt Nicéphore Niépce an seinen Bruder Claude in England, er habe endlich „eine Ansicht erhalten“, klarer und detailreicher, als er je zu hoffen gewagt hatte. Die Worte leuchten, als hätten sie selbst eine chemische Reaktion ausgelöst. Er beschreibt, wie das Bild „schräg betrachtet“ werden müsse, um sichtbar zu werden, spricht von Lichtreflexen und Schattierungen, vom „Magischen“ des Moments. Man spürt das Staunen eines Mannes, der gerade dabei ist, ein neues Medium zu erfinden – ohne es ganz zu verstehen.

Die Aufnahme, von der er schreibt, entstand vermutlich Tage oder Wochen zuvor: tagelange Belichtung in der Sonne, Bitumen auf Lithografiestein, eine Camera obscura am Fenster seines Arbeitszimmers. Doch das Bild ist verschwunden. Niépce benötigte die teure Lithografieplatte für weitere Versuche und hat die Heliographie wieder abgeschliffen. Was bleibt, ist der Text. Und vielleicht, in einer ironischen Wendung der Mediengeschichte, war genau das der Beginn von etwas, das uns heute wieder einholt.

Die erste Fotografie, die nur als Sprache existiert

Von Niépces späterer Aufnahme aus dem Jahr 1827 – heute im Harry Ransom Center in Austin verwahrt – sagen wir ehrfürchtig, sie sei die älteste erhaltene Fotografie der Welt. Doch die frühe Heliographie von 1824 ist noch bemerkenswerter: Sie existiert ausschließlich als Beschreibung. Ein Bild, das nur in Worten überliefert wird, ohne materiellen Beweis.

Niépce schreibt an Claude:

„Die Abbildung der Objekte zeigt sich mit erstaunlicher Klarheit und Treue bis in die kleinsten Details und ihre zartesten Schattierungen hinein. Da dieser Negativabzug fast ungefärbt ist, lässt sich die Wirkung am besten beurteilen, wenn man die Platte schräg betrachtet: Dann wird sie für das Auge durch die Schatten und Lichtreflexe wahrnehmbar; und ich muss sagen, mein lieber Freund, diese Wirkung hat wirklich etwas Magisches.“

Was Niépce hier formuliert, ist nicht nur die technische Beschreibung eines Prozesses – es ist die erste Gebrauchsanweisung für ein Medium, das noch keinen Namen hat. Er erklärt seinem Bruder, wie man ein Bild lesen muss, das sich der direkten Betrachtung entzieht. Das Bild existiert zwischen Licht und Schatten, zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Es ist da und nicht da zugleich.

Zweihundert Jahre später lesen wir diese Worte und konstruieren das Bild in unseren Köpfen. Jeder Leser sieht eine andere Version der Ansicht vom Fenster in Le Gras. Eine sprachliche Dunkelkammer, in der sich das Bild erst im Moment des Lesens entwickelt.

Ein Paradox am Beginn der Fotografie

Hier liegt das erste große Paradox der Fotografiegeschichte: Das früheste dokumentierte Foto aus dem Leben – das erste Mal, dass jemand bezeugt, die Welt durch Licht fixiert zu haben – ist selbst zu einer Frage der Interpretation geworden. Wir wissen nicht genau, wann Niépce die Platte belichtet hat. Wir wissen nicht, ob es dieselbe Ansicht war, die er 1827 nach England mitnahm. Wir wissen nur, dass er an diesem Tag im September 1824 davon schrieb.

Die Fotografiehistoriker streiten sich bis heute:

Ist 2024 das zweihundertjährige Jubiläum der Fotografie?

War es 1822, als Niépce seine ersten Experimente machte?

Oder 1827, als das heute noch existierende Bild entstand?

Die Antwort hängt davon ab, was wir als „Fotografie“ definieren: den technischen Durchbruch, das erste Zeugnis oder das erste erhaltene Objekt?

Niépces verlorenes Bild zeigt uns etwas Wesentliches: Von Anfang an war Fotografie nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch eine Frage des Glaubens. Glauben wir Niépces Worten? Glauben wir, dass das, was er beschreibt, wirklich existierte? Und wenn ja – reicht das?

Die Parallele zur Gegenwart

Zweihundert Jahre später stehen wir wieder an einem Schwellenmoment der Bildgeschichte. Ein KI-Modell empfängt Worte und verwandelt sie in visuelle Bedeutung – nicht durch Chemie, nicht durch Licht, sondern durch Statistik und Wahrscheinlichkeit. Auch hier ist Sprache der Ausgangspunkt. Auch hier entsteht das Bild in einem Zwischenraum aus Technik und Erwartung.

Die Parallele ist verführerisch – aber sie ist auch trügerisch. Niépce beschrieb etwas, das existiert hatte: eine reale Landschaft, eingraviert durch echtes Sonnenlicht auf eine echte Platte. Der Prompt an ein KI-Modell erzeugt etwas, das niemals existierte. Das ist ein fundamentaler Unterschied.

Und doch: Aus unserer Perspektive, als Lesende, als Empfangende, verschwimmt dieser Unterschied. Wenn wir Niépces Brief lesen, ist das Bild, das wir uns vorstellen, genauso hypothetisch wie ein KI-generiertes Bild vor dem Rendering. In beiden Fällen konstruieren wir aus Sprache eine visuelle Vorstellung. In beiden Fällen müssen wir darauf vertrauen, dass der Prozess funktioniert – dass die Technik hält, was sie verspricht.

Vielleicht liegt die eigentliche Parallele nicht zwischen den Bildern selbst, sondern in der Art, wie wir sie empfangen: mit einer Mischung aus Staunen, Skepsis und dem Bedürfnis, zu glauben, dass das Unsichtbare sichtbar gemacht werden kann.

Zwei Belichtungen: Licht und Wahrscheinlichkeit

1824 brauchte man Tage voller Sonnenschein, Bitumen, Lithografiestein und Geduld. Heute genügen Sekunden, eine GPU und ein Prompt. Und doch ähneln sich die Gefühle rund um diese Prozesse mehr, als man denken möchte.

Beide – die analoge und die probabilistische Belichtung – verlangen Vertrauen in eine Erscheinung, die zunächst unsichtbar ist. Niépce schreibt von der fast metaphysischen Erfahrung, dass die Welt sich eingravieren lässt. Er ist überrascht, ergriffen, ungläubig. Unsere Faszination gegenüber generierten Bildern folgt einem ähnlichen Muster: Es ist weniger das Resultat, das beeindruckt, als die Tatsache, dass es überhaupt möglich ist.

Wenn Niépce beschreibt, wie sein Bild „schräg betrachtet“ werden müsse, um sichtbar zu werden, liest man darin die Vorahnung eines Problems, das wir heute „Halluzination“ nennen. Auch KI-Bilder zeigen nicht die Welt, sondern eine Wahrscheinlichkeit von Welt. Sie sind Interpretationen, Echos unserer Worte, keine Abdrücke der Realität.

Der Unterschied: Niépces Platte reagierte auf physisches Licht. Das KI-Modell reagiert auf statistische Muster in Milliarden von Bildern. Aber für den Betrachter, der das Ergebnis sieht – oder in Niépces Fall: der die Beschreibung liest – ist die Grenze zwischen „aufgenommen“ und „erzeugt“ durchlässiger, als wir zugeben möchten.

Die Wahrheit der Bilder – und ihre Abwesenheit

Die eigentliche Frage lautet nicht mehr, wie Bilder entstehen, sondern was wir ihnen glauben. Niépces Heliographie von 1824 existiert nur als Text und ist dennoch Teil der Geschichte der Fotografie. KI-Bilder existieren oft ohne reale Referenz, doch sie prägen bereits unsere visuelle Kultur. Beides sind Bilder, die wir akzeptieren müssen – oder ablehnen.

Authentizität löst sich vom Verfahren. Sie wandert dorthin, wo Bedeutung entsteht: in die Beziehung zwischen Bild, Betrachter und Kontext. Ein Deep Fake ist nicht deshalb problematisch, weil er technisch perfekt ist, sondern weil er täuscht. Niépces verlorene Heliographie ist nicht deshalb wertvoll, weil sie noch existiert, sondern weil sie bezeugt wird.

Vor zweihundert Jahren wie heute gilt: Bilder transportieren nicht Wahrheit, sondern Deutung. Und Deutung beginnt selten auf einer Platte oder einem Bildschirm – sie beginnt im Kopf.

Der Blick nach vorn

Niépce brauchte Tage. Wir brauchen Sekunden. Morgen vielleicht brauchen wir gar keine Worte mehr: Bilder könnten direkt aus neuronalen Signalen generiert werden, aus Gedanken, aus flüchtigen Assoziationen. Doch auch dann wird die alte Frage bleiben, die Niépce 1824 stellte, ohne sie auszusprechen:

Kann Technik wirklich zeigen, was wir sehen – oder nur das, was wir zu sehen glauben?

Vielleicht liegt die Antwort weniger in der Maschine als in unserer Bereitschaft, ihr zu vertrauen. Jede neue Bildtechnik erfordert dieses Vertrauen: erst in das Licht, später in die Chemie, heute in den Algorithmus. Und jede neue Bildtechnik wirft dieselbe Frage auf: Wann ist ein Bild wahr?

Für Niépce war es wahr, wenn es die Welt zeigte, „wie ich sie mir wünschte“. Für uns mag es wahr sein, wenn es zeigt, was wir meinen. Die Technik wechselt. Das Staunen bleibt.

Epilog: Die unsichtbare Fotografie

Manchmal stellt man sich vor, wie Niépces erste Fotografie im Dunkel eines Archivs liegt, das nie existierte. Ein Bild aus Bitumen und Sonnenlicht, abgeschliffen für das nächste Experiment. Verloren, aber nicht verschwunden – weil es in einem Brief weiterlebt, in den Köpfen derer, die davon lesen.

Genau wie jedes KI-Bild, bevor es gerendert wird: reine Potentialität, ein Versprechen, eine Möglichkeit, die darauf wartet, Form anzunehmen.

Fotografie war immer ein Akt des Glaubens. An Licht. An Technik. An die Fähigkeit, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Daran hat sich nichts geändert – außer dem Medium, das wir dafür verwenden.

Und vielleicht ist gerade das die beständigste Wahrheit, die Bilder je hatten: dass sie nie nur das zeigen, was war – sondern immer auch das, was wir in ihnen sehen wollen.

Autorennotiz

Der hier zitierte Brief von Nicéphore Niépce (1824) ist online einsehbar:

https://niepce-correspondance-et-papiers.com/livre/706/

Lesen Sie die englische Version auf Medium:

The Story of the First Photograph